Leibniz Festtage

20. Leibniz-Festtage 2023 | Alter Wein in neuen Schläuchen

Mit Leibniz denken - Lektürekurs zu Gottfried W. Leibniz: „Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand“

Der berühmte „Hannoveraner Philosoph“ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) war ein Vielschreiber, der zu seinen weit gestreuten Interessensgebieten (Mathematik, Logik, Philosophie, Theologie, Politik, Geschichte, Sprachtheorie etc.) unentwegt Gedanken notierte und zahlreiche Schriften und Briefe an Zeitgenossen (wohl sogar an den damaligen Kaiser von China) verfasste. Unter seinen philosophischen Schriften stellen die „Théodicée“ (1710), in der er unter anderem der Frage nachging, wie das Übel in der Welt mit einem gütigen Gott vereinbar sei, und die „Neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand“ (1704) zwei umfangreichere Werke dar. Die „Neuen Abhandlungen“ sind, wie Ernst Cassirer in der Einleitung ähnlich bemerkt, die Hauptquelle für die Kenntnis von Leibniz’ Philosophie und gewähren den meisten den besten Eingang in seine Gedankenwelt. Leibniz setzt sich in ihnen systematisch zusammenhängend unter anderem damit auseinander, ob der Seele Ideen angeboren sind, welche Bedeutung bestimmte Gefühle der Lust und des Schmerzes haben, inwiefern der Mensch in seinem Wollen und Handeln frei ist und welche Rolle die Alltagssprache im Erkennen von Wahrheiten hat. In unserem Lektürekurs wollen wir einige ausgewählte, kurze Textausschnitte aus dem Buch gemeinsam untersuchen und uns Raum dafür geben, Leibniz’ Ideen im Kontext unserer Zeit zu verstehen.

Die kurzen Textausschnitte des Lektürekurses werden als Kopien bereitgestellt. Textgrundlage sind die „Neuen Abhandlungen“ in der Herausgabe von Ernst Cassirer (Felix Meiner Verlag Hamburg, 1996, Philosophische Bibliothek, Bd. 498).

Zur Vorbereitung kann empfohlen werden:

Jörg Zimmer: Leibniz und die Folgen. 2018. (Eine kurzer Überblick über Leibniz’ Werk mit Betonung der politisch-historischen Hintergründe und der Rezeptionsgeschichte).

Michael Kempe: Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. 2022. (Eine spannend geschriebene Einführung in das facettenreiche Schaffen des Universalgelehrten anhand von sieben bedeutenden Tagen in dessen Leben).

Verantwortlich: Dr. Werner Fitzner

Termine: Dienstags 18.30 – 20.00 Uhr

am 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.2023

Ort: Rosmarinhof 3, 30169 Hannover

Wissenschaft und Forschung als Wachstumsmotor

Wissenschaftliche Durchbrüche finden ihren Weg schneller denn je in die Anwendung. Für den eng verwobenen globale Wirtschaftskreislauf steigt gleichzeitig der Bedarf an forschungsbasierten Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir diese beiden Trends in Einklang bringen und dafür Netzwerke schaffen, die Forschern, Erfindern und Vordenkern nicht nur eine Bühne, sondern eine engagierte Community und neue Wege der Wertschöpfung bieten? Am Beispiel der in Berlin gegründeten, global aktiven Wissenschaftsplattform des Falling Walls Science Summits liefert der Vortrag konkrete Ansätze, die die neusten Errungenschaften zum Motor des zukunftsgetriebenen und nachhaltigen Wachstums machen.

Vortrag: Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Begründer von Falling Walls

Termin: Donnerstag, 2. November 2023, 19 Uhr

Ort: Neustädter Hof- und Stadtkirche

Eintritt: Frei, Spenden erbeten.

Neuer Zugang zu Gottfried Wilhelm Leibniz

Ein faszinierender Beitrag zur Erforschung seiner Person und seines Lebenswerkes.

Zum Gedenken an Maria Rosa Antognazza ( 28. März 2023)

Maria Rosa Antognazzas Arbeiten eröffnen einen neuen Zugang zum Universalgelehrten und Denker Leibniz, wie ihn ein auf die engere Philosophie-, Wissenschafts- oder politische Geschichte eingeschränkter Blick nahezu versperren kann. Nicht zufällig ist es die Katholische Universität in Mailand, der die führende Leibnizforscherin in England wichtige Impulse für ihre Forschung verdankt. Ihr für die Leibnizforschung heute unverzichtbares Hauptwerk Leibniz. An Intellectual Biography (2009) vermittelt uns erstmals einen „Leibniz“, dessen Wirken auf den verschiedensten Gebieten nicht vom zufälligen Nebeneinander der Interessen, Aufträge und Anforderungen bestimmt, sondern in nahezu allen Bereichen konsistent auf ein großes Ziel ausgerichtet war.

Vortrag: Dr. Hartmut Rudolph

Termin: Montag, 6. November 2023, 19 Uhr

Ort: Neustädter Hof- und Stadtkirche

Eintritt: Frei, Spenden erbeten.

"Erfreulichkeit wird durch Spiegelung verdoppelt" - Die Spiegelmetapher bei G. W. Leibniz

Vortrag: Dr. Matthias Vollet, Kueser Akademie

für Europäische Geistesgeschichte

Termin: Montag, 13. November 2023, 19 Uhr

Ort: Neustädter Hof- und Stadtkirche

Eintritt: Frei, Spenden erbeten.

Gedenken am 307. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz

In Kooperation mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft

Vortrag: Prof. Dr. Herbert Welling,

Begeisterung für Wissenschaft und Kultur – von Leibniz lernen

Die Essenz

Szenische Aufführung von Schülern und Schülerinnen der Leibniz Schule unter der Leitung von Matthias Behne

Termin: Dienstag, 14. November 2023, 12 Uhr

Ort: Neustädter Hof- und Stadtkirche

19. Leibniz-Festtage 2022 | Leibniz: Der Garten als Bild der Welt

Warum, warum ist der Große Garten krumm?

Ein Versuch der Erklärung.

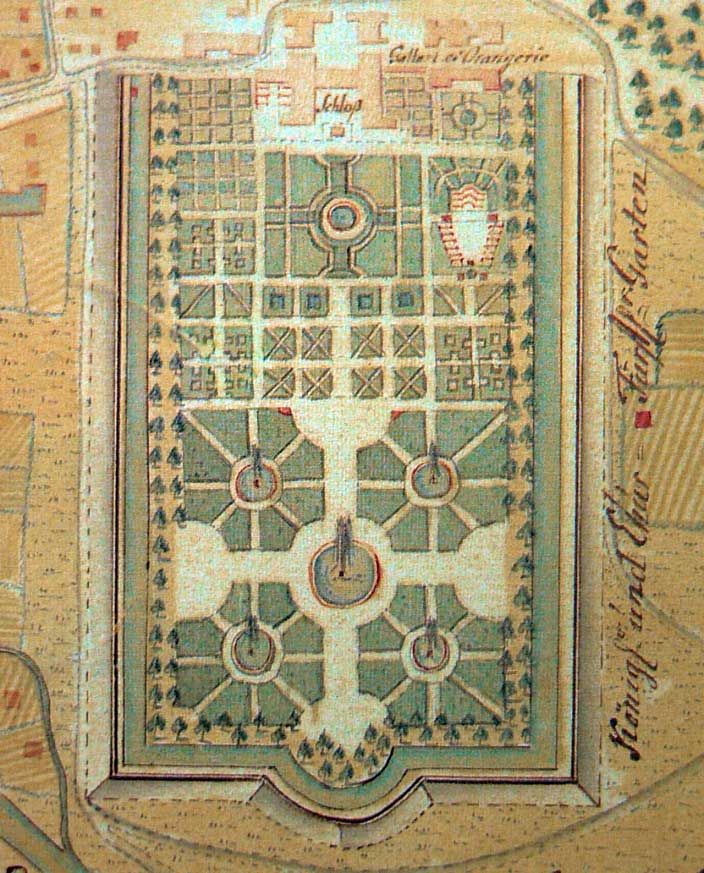

Der langjährige Direktor der Herrenhäuser Gärten Ronald Clark weist den Zusammenhang von Gartenkunst und Mathematik im 17. Jahrhundert am Beispiel des Großen Gartens auf. In diesen Kontext gehört auch die bemerkenswerte Begegnung, bei der sich G. W. Leibniz mit der Kurfürstin Sophie im Garten über die Individualität der Blätter verständigte. Der Zauber des Gartens und das strenge Rechnen hängen auf eigentümliche Weise zusammen: „Mit wenigen Worten/ein rechtschaffener Gärtner muß mit vielen Wissenschaften begabet seyn/und nicht nur allein einen guten Naturkündiger geben/sondern auch etwas von der Geometria und Feldmeßkunst wissen/die Architectur verstehen/den Himmels-Lauff und die Constellationes erkennen/und einen guten Hand- und Grund-Riß aufziehen können; dann sonsten er vielmehr ein unverständiger Bauer/als ein Kunst-Gärtner/benamet werden mag.” (Stromer von Reichenbach, 1671)

Herrenhäuser Gärten - Lageplan 1763

Herrenhausen – der Garten ist mein Leben

Kurfürstin Sophies Leidenschaft für Gärten und Begegnungen im Freien

„Ich vergnüge mich damit, den Nachtigallen in meinem Garten in Herrenhausen zu lauschen, um aus meinem Kopf alles zu entfernen, was mich bekümmern könnte.“ So schreibt Sophie im Mai 1691 an G. W. Leibniz und lässt ihn teilhaben an ihrer Begeisterung und ihrem Wohlbefinden. Der Garten ist ein bevorzugter Ort für Begegnungen, hochfliegende Gespräche in heiterer Atmosphäre. Am Stadtschloss Osnabrück hatten Sophie und Ernst August ihren ersten Garten in Angriff genommen, aber erst in Herrenhausen bleibt die Zeit und Gelegenheit für die Umsetzung der Pläne und den verweilenden Genuss des Großen Gartens.

Foto: Denkmal der Kurfürstin Sophie von Wilhelm Engelhard im Großen Garten - CC BY 2.5

Leibniz‘ Garten in Hannover

„…früh bestelle, und etwas hinein bringe, so geld bringe!“

Wenn man das Thema des Gartens bei G. W. Leibniz aufgreift, stellen sich zuerst Assoziationen zu den Herrenhäuser Gärten ein. Aber Leibniz besaß einen eigenen Garten vor dem Aegidientor. Diesen Garten stellt Prof. Li in den Vordergrund und macht von dort einige Exkursionen zu den anderen, weiteren Gärten, die im Leben von G.W. Leibniz eine Rolle gespielt haben. So erfahren wir etwas über die Kreativität der Langsamkeit und den Experimentalbeweis der Individualität der Blätter.

Maulbeere in: Johann Wilhelm Weinmann: Phytanthoza Iconographia, 4 Bde., Regensburg, 1737–1745

18. Leibniz-Festtage 2021 | Das Individuum als Spiegel des Universums

Wie der Einzelne mit dem Ganzen verbunden ist in den Vorstellungen von Gottfried Wilhelm Leibniz

„Daß jede Seele in ihrer Weise ein fortwährender Spiegel des Universums ist und in ihrem Grunde eine Ordnung enthält, die der des Universums selbst entspricht, daß die Seelen in unendlich vielfacher Weise das Universum variieren und darstellen.“ – G.W. Leibniz

Sprache als Spiegel des Verstandes – Leibniz‘ Bemühungen um mehr Verständigung

Verständigung funktioniert über den Verstand, das wusste schon Leibniz. Sprache spielt dabei die Schlüsselrolle. Jede einzelne drückt nach Leibniz die Welt auf ihre Weise aus und steht in Wechselwirkung

mit ihren Sprechern und Sprecherinnen, so wie auch jedes Individuum die Welt einzigartig und zugleich in Verbindung mit allem Existierenden widerspiegelt. – In krisenhaften Zeiten gilt es mehr denn je, das Potential von Sprache, auch unter Rückgriff auf den Universalgelehrten aus dem Barock, auf Chancen für mehr Miteinander auszuloten.

Individuum und (Ehe-) Gemeinschaft

Das „Hochzeitspräsent“ des Gottfreid Wilhelm Leibniz anlässlich einer Hochzeit 1695 in Herrenhausen

Als Gottfried Wilhelm Leibniz 1695 zu einer fürstlichen Hochzeit in Herrenhausen eingeladen wird, verfasst er eine Rede ‚bestehend aus sehr leichten Regeln, durch die zwischen Eheleuten eine beständige Liebe und Glück zu erhalten sind‘. Zu seiner Epoche war das Konzept der romantischen Liebe zwischen Ehepartnern nicht vorherrschend. Mit dem ‚Hochzeitspräsent‘ ist ein bemerkenswerter Text von Leibniz erhalten, in dem er seine zwischenmenschliche Klugheit zeigt und sie dem Test der Alltagstauglichkeit aussetzt.

„Meine Philosophie ist wohl sehr populär“

Selbsterfahrung und Monade bei Leibniz

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird an das Wirken und die Person Wilhelm Totoks erinnert, der das Leibniz-Archiv und den 1. Leibniz Kongress in Hannover maßgeblich eingerichtet hat. Leibniz‘ Philosophie ist nicht als besonders populär bekannt. Zu seinen Lebzeiten wurde er von vielen Lesern dafür kritisiert, dass er abstrakte Hypothesen aufstelle, die gar nichts erklärenkönnten. In diesem Zusammenhang stellte Leibniz oft eine Analogie zwischen der persönlichen Erfahrung des Selbst und dem Begriff der Monade dar. Doch bei genauerem Hinschauen gibt es mehr als eine bloße Analogie: Ohne diese selbstreflektierende Erfahrung wären viele metaphysische Begriffe für Leibniz einfach bedeutungslos. Dieser Vortrag soll die Elemente dieses Weges zur Monade darstellen. Wenn man diesem Weg folgt, erscheint die Philosophie von Leibniz keineswegs abstrakt, sondern populär, zumindest in dem sinne, dass sie in der Erfahrung des eigenen Körpers wurzelt.

17. Leibniz-Festtage 2020 | Leibniz und England

"Schmeicheleien zu lieben ist unentschuldbar, außer sie kommen von einem Mann wie Ihnen."

Aus dem späten Briefwechsel der Prinzessin Caroline mit Leibniz

Leibniz fand in seinen letzten Lebensjahren Verständnis und Zuspruch fast nur noch bei Caroline, der Prinzessin von Wales, der bezaubernden Schwiegertochter des englischen Königs Georg. Er fühlte sich in Hannover allein gelassen und konnte diese herzliche Förderung mehr als gut gebrauchen. Caroline war schon lange seine Bewunderin, nannte sich seine Freundin, schwärmte für die Theodizee und versuchte sogar, Isaac Newton, den großen Widersacher unseres Gelehrten, umzustimmen. An den alten Leibniz schreibt sie mit Charme und Wärme, hat sich auch für alle seine Wünsche verwendet. Er hingegen rühmte die Prinzessin gern, gerade auch wegen ihrer auffallenden Klugheit: "Sie sind eine kompetente Richterin, Madam!" Doch blieb sie bescheiden: "Selbst eine so große Ignorantin wie ich bewundert Sie, denn die Wahrheit überfällt auch die Unwissenden."

Caroline von Ansbach, Königin von Großbritannien, (11. März 1683 in Ansbach; † 1. Dezember 1737 in London), Porträt von Charles Jervas

"Fast meine ganze Theodizee ans schönste Tageslicht gehoben."

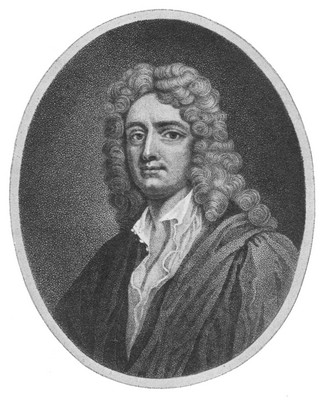

Leibniz und Shaftsbury - Optimismus, Rationalismus und Aufklärung

Mit begeisterten Worten beschreibt Gottfried Wilhelm Leibniz seine Lektüre von A. A. Shaftesburys Moralists, in denen er die meisten Ideen seiner Essais de Theodicee (1710) vorweggenommen sieht. Dem 18. Jahrhundert wurde diese positive Einschätzung durch Leibniz zwar erst nach dessen Tod durch den Druck (1720) bekannt gemacht, sie sorgte aber nachhaltig für die Bekanntheit Shaftesburys in Deutschland und begründete die Meinung von der "tiefgehenden Identität beider Lehren" (Mark-Georg Dehrmann).

Anthony Ashley Cooper, 3. Earl of Shaftesbury, (26. Februar 1671 in London; † 15. Februar 1713 Chiaia, Neapel)

Im Schatten des Prioritätenstreits.

Leibniz und seine Beziehungen zur englischen Gelehrtenwelt um 1700

Seit 1701 unterstützte Leibniz die Kurfürstin Sophie als designierte Thronerbin in den Hannoverschen Bemühungen um die britische Thronfolge. Gleichzeitig musste er aber erleben, wie seine Beziehungen zur Londoner Royal Society im Zuge des sich zuspitzenden Streits mit Newton und dessen Anhängern über die Frage der Priorität bei der Entdeckung des Infinitesimalkalküls zunehmend frostig wurden. In diesem Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft ist es Leibniz dennoch gelungen, durch ein Netzwerk von Freunden und Agenten sich regelmäßig mit Informationen über laufende Projekte der englischen Wissenschaftler und Gelehrten sowie über deren neueste Entdeckungen und Publikationen zu versorgen. Auch konnte er auf diese Weise stets ein differenziertes Bild von Newton selbst behalten.

Sir Isaac Newton (*4. Januar 1643 in Woolsthorpe-by-Colsterworth in Lincolnshire, † 31. März 1727 in Kensington).